私の祖母は、世の中がコロナ禍に突入する少し前、93歳で静かに息を引き取りました。亡くなった後、祖母の希望通り、医大への「献体提供」がおこなわれることになりました。

★関連記事:孫に贈りたい♪大ブームの「と止めネーム」男の子よみランキング、1位の名前は

献体を決めた経緯

今からおよそ半世紀前、祖母が40代だったころのことです。突然、家族に向かって「私が死んだら、医大に献体を出す。だから死後に迷惑をかけることはない」と話しだしました。前触れもなく、しかもすでに地元の医大に献体登録を済ませていたというのです。

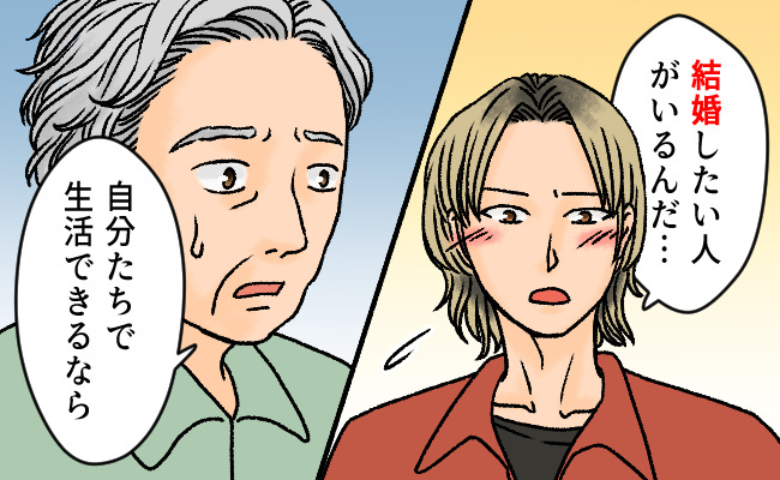

思い立ったらすぐ行動する祖母らしい決断でしたが、当時20代だった母は驚きを隠せなかったそうです。理由を尋ねると、祖母の本心は「折り合いの悪かった夫と姑(私にとっての祖父と曽祖母)と、同じお墓に入りたくない」というものでした。

医療貢献のような大義よりも、祖母自身の事情と感情が、この選択の背景にあったのです。

半世紀後、ついにそのときが

祖母はその後、夫や姑を見送り、93歳のとき、長い人生に幕を下ろしました。

晩年の祖母は年齢にしては元気なほうで、会話もはっきりしていました。ただ、最期の数カ月は入退院を繰り返しており、家族も「そろそろかもしれない」と心づもりをしていた時期でした。

祖母は、献体希望者向けの団体に加入しており、その証として「会員証」を持っていました。それを医師に提示してあったことで、亡くなった後もスムーズに医大への連絡がおこなわれました。

病院からはすぐに病床を空けるように言われ、家族は祖母の遺体を搬送するため、以前祖父の葬儀でもお世話になった葬儀社に連絡を入れました。そして医大の迎えが来るまでの数時間、祖母は住み慣れた自宅で過ごすことになりました。

夕方、祖母が自宅に戻ると、生前親しくしていた方々が次々に顔を見せてくれました。中でも、祖母がよく利用していた出前のお店の方が、祖母の大好物だった玉子丼を枕元に届けてくださった場面は、今でも印象に残っています。その時間が、私たち家族にとっての「お通夜」だったのかもしれません。

献体のその後は

翌日、医大と提携している葬儀社の方が棺を持って自宅まで来て、祖母は静かに医大へと旅立ちました。

解剖は1年ほどかけて丁寧におこなわれるとのことでした。祖母の死から2年後、医大から「解剖が完了したこと」「火葬をおこなうので参列希望があればご連絡を」という内容の通知が届きました。

ただ、そのころはちょうどコロナ禍の真っただ中。持病のある母は参列を見送り、後日、祖母の遺骨が郵送で自宅に届けられました。

祖母は生前、献体登録者が入ることのできる共同墓地に埋葬されることを希望していたようですが、そのための正式な手続きをしていなかったため、埋葬はかなわなかったそうです。

まとめ

今もなお、祖母の遺骨は自宅の仏壇の上にあります。母は「一緒の墓に入りたくないという願いだけはかなえてあげたい」と話しながらも、どのように供養していくかを思案しています。“家族との折り合い”という、とても個人的な理由から始まった祖母の決断でしたが、結果としては、未来の医師を育てる一助となったことになります。祖母の人生と選択が、社会のどこかで静かに生かされているのかもしれない——そう感じることがあります。

※記事の内容は公開当時の情報であり、現在と異なる場合があります。記事の内容は個人の感想です。

著者:磯辺みなほ/30代女性。ゲーマー。発達障害持ちの夫と2人暮らし。大変なことも多い中、それ以上にネタと笑顔にあふれる毎日を送っている

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています(回答時期:2025年6月)

★関連記事:90歳間近で仕事をリタイア…認知症や筋力低下は大丈夫?高齢父との付き合い方【体験談】