年齢を重ねると、文字を読むときに「なんとなく見えづらい」「ピントが合うまでに時間がかかる」と感じることはありませんか? それは多くの人が40代以降に経験する「老眼(ろうがん)」のサインかもしれません。老眼は加齢によって起きる自然な変化ですが、「まだ自分は大丈夫」と放置していると、思わぬ不便や体の不調につながることも。今回は、老眼の仕組みから症状、家庭でできる対策までを専門的な知見とともに解説します。

★関連記事:介護現場を混乱に招く!?中高年世代が注意したい皮膚感染症「疥癬」のリスク【医師解説】

【こんな方は要注意!チェックリスト】

上記のうち1つでも当てはまるなら、老眼の始まりかもしれません。“見えづらさ”を年齢のせいにせず、早めに気付いて対策することが大切です。

老眼の原因―なぜ誰にでも起こるの?

老眼は、目の中の「水晶体」と呼ばれるレンズが年齢とともに硬くなり、ピントを合わせる力が弱まることで起こります。

本来、水晶体は毛様体筋という筋肉に支えられ、近くを見るときはレンズをふくらませ、遠くを見るときは薄くするという動きをしています。ところが40代ごろから、この弾力が徐々に失われてしまうのです。

主な原因のポイント

水晶体の弾力性低下:年齢とともに硬くなり、ピントを合わせにくくなる

毛様体筋の衰え:レンズを動かす筋肉の働きが低下する

水晶体自体の厚み増加:厚みが増して焦点調整がしづらくなる

「まだ40代だから関係ない」と思っている人ほど、実はすでに「初期老眼」が始まっている可能性もあるのです。

老眼の症状―見えづらさだけではない

「近くが見づらい」というのは代表的な症状ですが、それだけではありません。老眼が進むと、目の疲れや頭痛、肩凝りといった全身の不調につながることもあります。

また、明るい場所と暗い場所で見え方の差が大きくなるのも特徴です。

症状のポイント

近くの文字が読みにくい:新聞やスマホを離して見るようになる

暗い場所で見えづらい:明るさが足りないと焦点が合いにくい

目の疲労や頭痛:ピント調整の負担が増えることで起きる

焦点切り替えの遅れ:遠く→近く、近く→遠くでピントが合うまでに時間がかかる

また、パソコンやスマホを長時間使うことでピントを合わせる筋肉が酷使され、老眼を早く感じやすくなる「スマホ老眼」も増えています。

一見、若者の症状のようですが、中高年でもデジタル機器の使用が多い人は注意が必要です。

意外な事実―老眼は「40代前半」から始まる?

「老眼は50代から」と思われがちですが、実際には40代前半から変化が始まっている人も少なくありません。

特に近視の人は老眼の進行に気付きにくく、「疲れ目」「目のかすみ」と勘違いしてしまうケースもあります。また、「手元が見づらい」以外にも、以下のような“意外なサイン”が出ることがあります。

□ 明るさを上げても見えにくい

□ 目の奥が痛む

□ 頭が重い・集中力が続かない

□ 遠近の切り替えで一瞬ぼやける

これらは老眼の前段階である「調節力の低下」のサイン。疲れ目や肩凝りとして片づけず、早めに目のケアを意識しましょう。

家庭でできる老眼の予防とケア

老眼そのものを完全に防ぐことは難しいですが、進行を遅らせたり、見え方を快適に保つ工夫は可能です。ちょっとした生活習慣の見直しが、目の健康維持につながります。ここからは、予防・ケアのポイントを紹介します。

十分な明るさを確保する

手元を照らす照明を使うことで、ピント調節がラクになります。

1~2時間ごとに休憩をとる

「遠くを10分見る」ことで目の緊張をほぐす効果が期待できます。

適切な距離を保つ

スマホや本は30〜40cmほど離して見るようにしましょう。

眼鏡の度数を定期チェック

遠近両用などの切り替え時期を見逃さないことがポイントです。

ブルーライトをカット

スマホやパソコンの光は目の疲労を悪化させる要因になります。

目の栄養を意識

ビタミンA・C・E、ルテインなどを含む食品をとりましょう。

また、「老眼鏡をかけると進行が早くなる」というのは誤解です。むしろ、正しい度数の老眼鏡を使うことで、目の負担を減らし、疲労や肩凝りを予防できます。

受診のタイミングと診るべき科

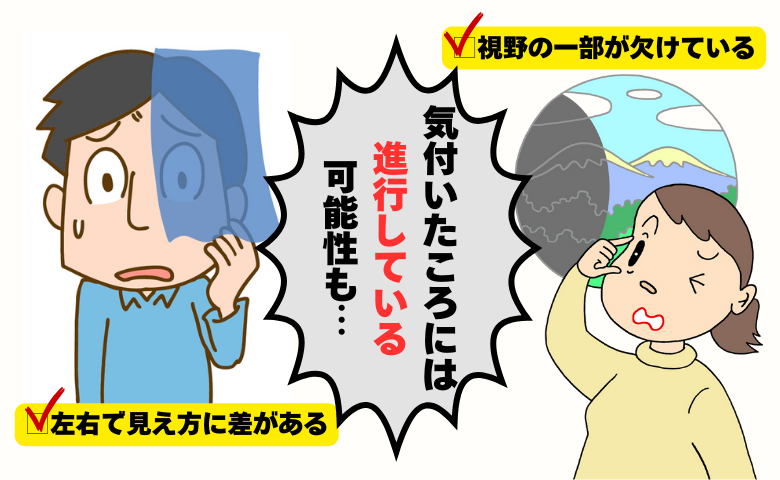

「最近見えにくいけど、まだ我慢できるから」と放置していませんか? 老眼は自然な現象とはいえ、見え方の変化が急だったり、左右で差がある場合は別の病気が隠れている可能性もあります。

次のようなときは眼科を受診しましょう。

【受診の目安】

■近くも遠くも見えづらくなった

■急に視力が落ちた、または片目だけ見えにくい

■光がまぶしく感じる、視界がゆがむ

■糖尿病や高血圧など、目に影響を与える持病がある

老眼だけでなく、白内障・緑内障・網膜疾患などが見つかることもあります。まずは眼科で診察を受け、自分の目の状態を正確に知ることが大切です。

治療法としては、老眼鏡や遠近両用メガネ、多焦点コンタクトレンズなどの「補正」が中心です。最近では、ピント調節を助ける点眼薬の研究や治験も進んでおり、選択肢は増えています。

「年齢のせい」だけではない、老眼との付き合い方

老眼は“老い”の象徴のように感じてしまうかもしれませんが、実は「目の調節力の変化」というだけの自然な現象です。眼鏡や照明を工夫すれば、読書もスマホもこれまで通り楽しめます。

むしろ、「最近見えにくい」と感じた瞬間は、自分の体を見つめ直すきっかけ。無理せず、心地よい視界を取り戻すことで、仕事も趣味もぐっと快適になるはずです。

まとめ

老眼は、40代を過ぎれば誰にでも訪れる“目のライフステージの変化”です。けれども、生活環境やケア次第で、その進行や不快感を大きく軽減できます。「明るい環境で目を使う」「適度に遠くを見て目を休ませる」「自分に合った老眼鏡を早めに用意する」この3つを意識するだけでも、日常の見え方が大きく変わります。「年だから仕方ない」と思わず、今日から少しずつ「目のセルフケア」を始めましょう。

※記事の内容は公開当時の情報であり、現在と異なる場合があります。記事の内容は個人の感想です。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

監修/倉員敏明先生(医療法人創光会くらかず眼科 理事長)

大学卒業後、九州大学心臓外科に入局し、外科医として多くの手術に携わる。その後、眼科へと転科し、くらかず眼科を開業。外科医として培った高度な手技と豊富な臨床経験を活かし、眼科領域においても手術を中心とした医療を提供している。クリニック最大の特徴は、「手術に特化」していること。通常は入院が必要とされるような難症例にも日帰りで対応し、大学病院で対応が難しいとされたケースの受け入れも積極的におこなっている。

★関連記事:50代からは皮膚感染症に注意!「帯状疱疹」や「水虫」はうつる?家庭内で予防するポイントは【医師解説】