長野県の田舎町で1人暮らしをする89歳の母は、昨年の夏、手首の骨折入院をきっかけに軽度の認知症がわかりました。退院後の生活を案じ、隣町に住む兄が手続きをして週2回のデイサービスを受けられることになりましたが、母は「絶対に行かない!」とかたくなに拒否し、施設のお迎えも追い返していました。この半年で母に起こった心の変化についてお話しします。

★関連記事:膝の手術後も「運転できる!」と強調する義母…孫が放った、まさかのひと言とは【体験談】

デイサービスのお迎えを追い返す母

デイサービス(利用者が自宅で自立した日常生活を送れるよう、食事や入浴などの支援が中心の介護サービス)では入浴と食事ができるので、手首がまだ不安定な状態で退院する母のことを考えると、週2回だけでもこうして自治体の福祉サービスが受けられることは、とてもありがたいことでした。

退院を前に母は兄と一緒にケアマネジャーさんの案内で町内にある2つのデイサービス施設を見学。自分で通所する施設を決め、申込書も自分でサインと押印をしたそうです。

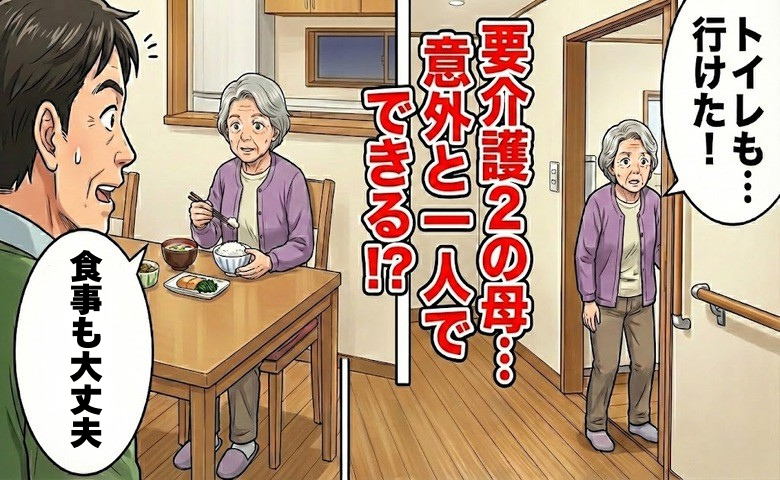

ところが母はそんなことも忘れたように「私は自分で何でもできる。そんな年寄りばかりの所に絶対に行かない!」と言って譲らず、お迎えが来るたびに追い返していました。

ケアマネジャーさんによると、認知症の高齢者は環境の変化に敏感で、母のように最初は拒絶する人が多いのだそうです。それでも、寒くなれば温かい施設でお風呂に入れるだけでもありがたいと通い始めるケースもあるらしく、母の気持ちを尊重しながら「長い目で見守りましょう」と言ってくれました。

通い始めても最初は不満ばかり

神奈川県に住む私は、家族の世話や仕事があるため、頻繁には帰省できません。身の回りのサポートは近くに住む兄に頼り、私は毎週電話をかけて母の話し相手になったり、必要なものを送ったりしています。

電話の向こうの母は、デイサービスについて「あんなところ、行きたくない」「知らない年寄りと話してもおもしろくない」と当初は文句ばかりで、断固拒否しているようでした。それでも施設の送迎車は決まった曜日に根気強く来てくれていたようで、1カ月ほどすると母の気が向いたときには行く日もあったようです。

そんなときは、電話で「よかったね、家で退屈しているよりいいでしょ?」と母の気持ちが上がるような声掛けをしてみましたが、「行っても、知らない年寄りが座っているだけで、おもしろくない。お風呂だけ入って帰ってきた」と、昼食も断り午前中のうちに帰してもらったよう。「それでも、お風呂に入れば気持ちいいでしょ?」とたしなめると「自分で好きに入るのと違って、『さあお湯につかりましょう』『洗いましょう』『出ましょう』と追い立てられて、ゆっくりできない」と不満たっぷりでした。

冬のお風呂事情で一変!通所が楽しみに

デイサービスに乗り気でなかった母の気持ちに変化が現れたのは、ケアマネジャーさんの予想通り、冬になってからのことでした。年明けのある日、母に電話をすると「今日はデイサービスでお風呂に入ってきて気持ちよかった」と言うのです。「寒い家のお風呂に入っても体が温まらないからありがたい」と感謝までして「お昼ごはんもいただいてきた」とご満悦です。

たしかに実家の老朽化した浴室は冬になると桶の水が氷るくらい冷え込み、お風呂を沸かした湯気ぐらいでは十分に温まりません。お湯もすぐに冷めるし、ヒートショック(急激な温度変化に伴う血圧変動)も心配です。そんな寒冷地ならではの冬のお風呂事情が、後押ししてくれたのでしょう。デイサービスへ行くことが増え、以前より長時間滞在するようになることで、顔見知りができたことも、母が楽しみに通う動機になったようです。

のんびりできない性分の母は、ほかの高齢者のようにお昼寝の習慣がないからと午後には家に帰してもらっているそうですが、最近は帰るまでの間、施設のスタッフが昼食の食器を洗う横で、お皿拭きをしているのだとか。「お手伝いしてくれるの? 助かるわぁ!」と褒めてもらったと、電話をかけるたびに母は得意気に話すのでした。

まとめ

半年前に断固拒否していたのがウソのように、母は今お迎えが来ると喜んでデイサービスに出かけていくようになりました。母の場合、きっかけは冬のお風呂事情でしたが、行った先で知り合いが増え、自分の居場所ができたことが一番の理由だと思います。

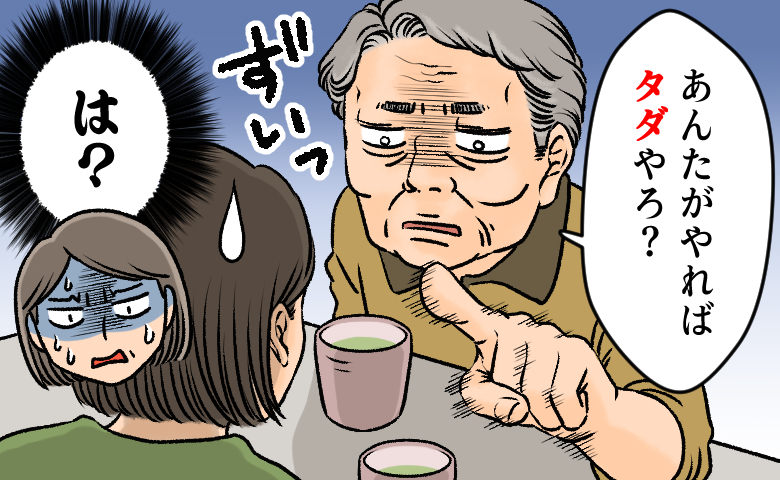

母の認知症がわかってから、私たち兄妹は母を施設に入れることばかり考えていましたが、ある程度自立した生活が可能なら、こうして福祉サービスの力を借りながら、母のように自由な生活を続けさせてあげたほうが幸せかもしれないと思うようになりました。

※記事の内容は公開当時の情報であり、現在と異なる場合があります。記事の内容は個人の感想です。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

監修/菊池大和先生(医療法人ONE きくち総合診療クリニック 理事長・院長)

地域密着の総合診療かかりつけ医として、内科から整形外科、アレルギー科や心療内科など、ほぼすべての診療科目を扱っている。日本の医療体制や課題についての書籍出版もしており、地上波メディアにも出演中。

著者:あらた繭子/50代女性・主婦

イラスト/サトウユカ

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています

★関連記事:「どちら様でしたっけ?」まさかの発言で気付いてしまった、意外な事実 #母の認知症介護日記 246